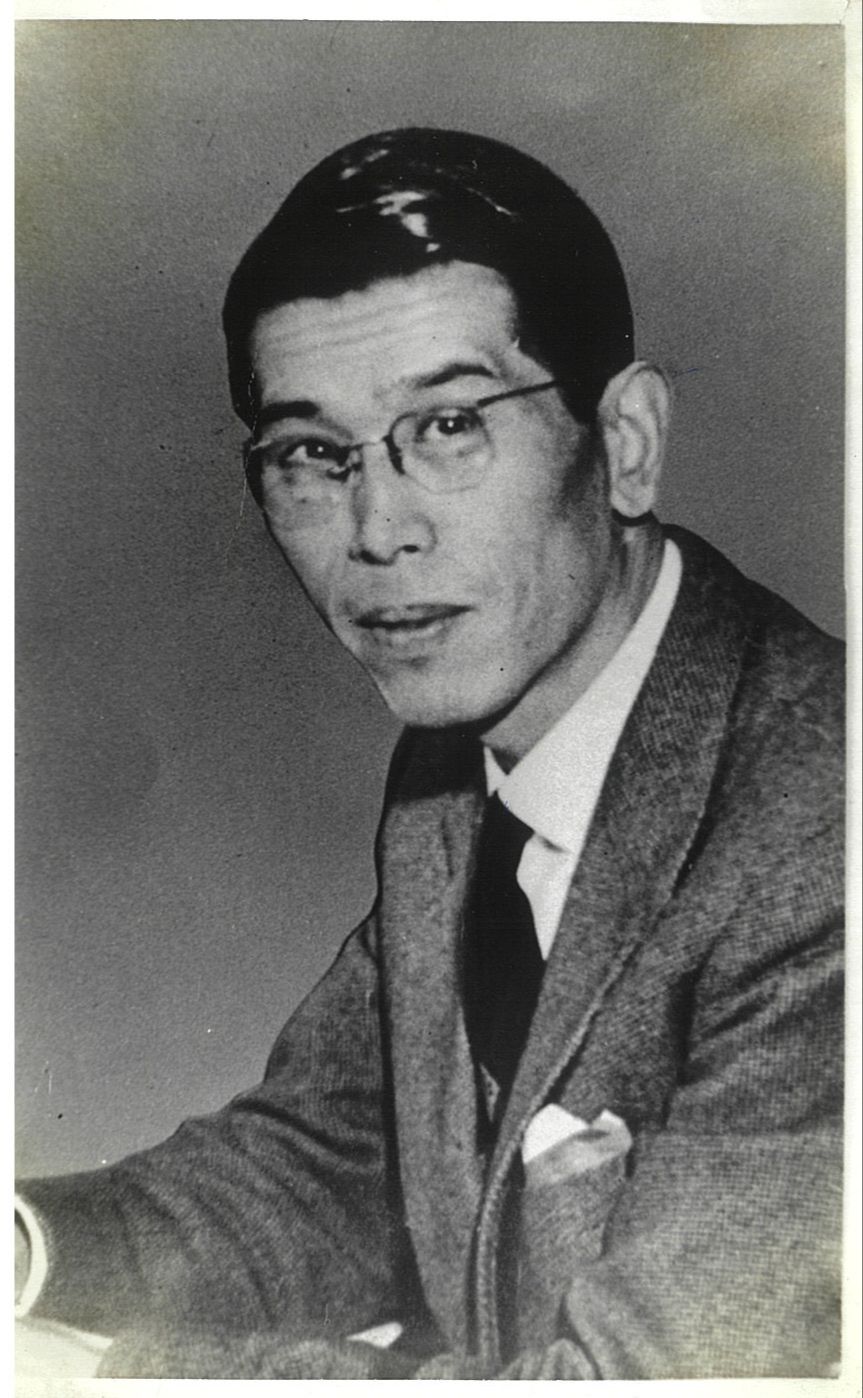

親⾏の活躍は、⽣徒たちの⼤いなる誇り

学院の⽣徒は皆、親⾏を学院⻑としてのみならず、幅広い⽅⾯で活躍し偉業を成し遂げられてきたことを⼤いなる誇りとして勉学に励んでいました。

⼀⾒すると寡黙な先⽣という印象だったが、学院祭では⽣徒たちと共に楽しみ語りあかすなど、常に⽣徒たちの仲間として、また時には良き相談相⼿となって、⽣徒たちに広い慈しみの⼼を与え続け、深い愛情を注いでいました。

親⾏は、⼀⼈ひとりが豊かな⼈⽣を送るため、幸せになるための⾃⽴を導くことを⽬指していたのです。

それはまさに、「世界に⽂化で貢献する」という現在のOCHABIに引き継がれている信念だと⾔えます。

親⾏の活躍は、

⽣徒たちの⼤いなる誇り

学院の⽣徒は皆、親⾏を学院⻑としてのみならず、幅広い⽅⾯で活躍し偉業を成し遂げられてきたことを⼤いなる誇りとしてて勉学に励んでいました。

⼀⾒すると寡黙な先⽣という印象だったが、学院祭では⽣徒たちと共に楽しみ語りあかすなど、常に⽣徒たちの仲間として、また時には良き相談相⼿となって、⽣徒たちに広い慈しみの⼼を与え続け、深い愛情を注いでいました。

親⾏は、⼀⼈ひとりが豊かな⼈⽣を送るため、幸せになるための⾃⽴を導くことを⽬指していたのです。

それはまさに、「世界に⽂化で貢献する」という現在のOCHABIに引き継がれている信念だと⾔えます。

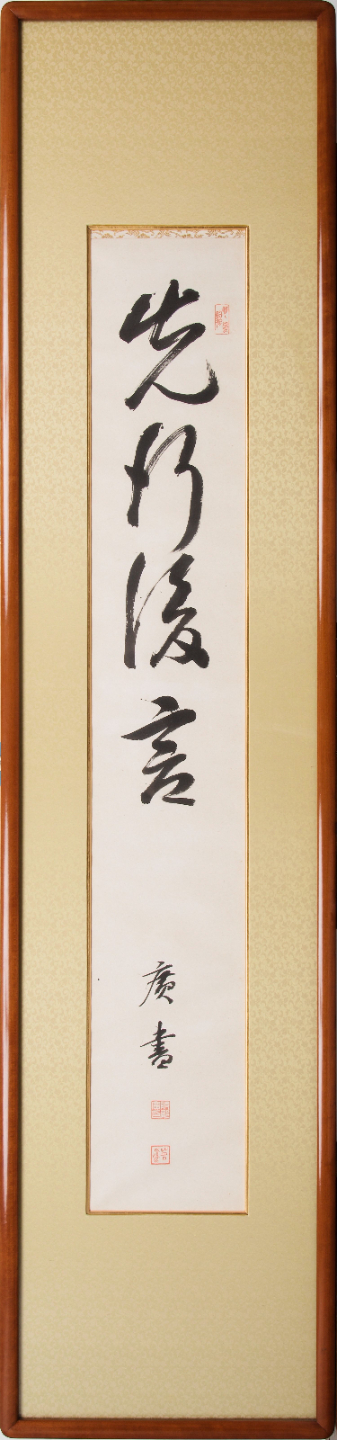

親⾏の信念を守り抜いていくために

歴史的に⾒ても OCHABI は、大変由緒ある学校であると⾔えます。

そこで学ぶ⽣徒も、そこで働く職員も、誇りを持って学び、働いてきました。

学校の⼤きさで勝ってる負けてる云々ではなく、70年という歴史の重みがある中で、人の創造性を引き出し、生かす教育を行う上で、⾃分たちは何をしようとしているのか?何を実現しようとしているのか?をもっと徹底的に⾃⾝に問い詰めていく必要があるのです。

世界情勢的にも経済的にも様々な問題が起きている現代、金力や武力の力の論理が最優先する社会にあって、徹底して本質的なことを⾒つめ、文化を尊重し、モラルを⾒直す時が来ています。教育の基本とは何なのか、表現するということは何なのか、この⼤変な時代に⽣きるということはどういうことなのか。

根本から徹底して追求していかなければ、突破⼝は開けません。

「こんな時代だから」と、状況に合わせて動いているだけではだめなんです。

今、時代がこうであるということだからこそ、徹底的に創造力を追求するのです。

親⾏の信念を

守り抜いていくために

歴史的に⾒ても OCHABI は、大変由緒ある学校であると⾔えます。

そこで学ぶ⽣徒も、そこで働く職員も、誇りを持って学び、働いてきました。

学校の⼤きさで勝ってる負けてる云々ではなく、70年という歴史の重みがある中で、人の創造性を引き出し、生かす教育を行う上で、⾃分たちは何をしようとしているのか?何を実現しようとしているのか?をもっと徹底的に⾃⾝に問い詰めていく必要があるのです。

世界情勢的にも経済的にも様々な問題が起きている現代、金力や武力の力の論理が最優先する社会にあって、徹底して本質的なことを⾒つめ、文化を尊重し、 モラルを⾒直す時が来ています。教育の基本とは何なのか、表現するということは何なのか、この⼤変な時代に⽣きるということはどういうことなのか。

根本から徹底して追求していかなければ、突破⼝は開けません。

「こんな時代だから」と、状況に合わせて動いているだけではだめなんです。

今、時代がこうであるということだからこそ、徹底的に創造力を追求するのです。

「これしかない」と限定して⽣きる必要はない

例えば、AIの進化。それは⼈間が⾏き着いたある場所かもしれません。世界を広い⽬で⾒れば、AIなど手の届かない世界がいくらでもあります。感情理解や創造的思考、倫理を要する分析や抽象的な考えの表現などに限界があります。

なので、「時代がこうだから、⾃分はこれで⽣きるしかない」と限定する必要は全くありません。

また、社会的規範を守るためにやってはいけないことはありますが、世間体や社会的な眼を意識しすぎるあまりに委縮してしまって、表現できずに何もできない事態に陥っている人々が多くいます。これは異常なことだと思います。

もっと⾃分の感性を信じ、⾃分の感じる違和感を⼤事にして、⼀⼈ひとりが責任を持って、どう思い、どうしたいのかを考え選択していくべきなのです。

そうしなければ、状況に合わせるだけで、⾃分というものが何なのかを⾒失ってしまいます。

今⼀度、ただ何となく⽣きていないか、⾃分の証とは何だろうかを考えた上で、改めてしっかりと選んで欲しいのです。

それがOCHABIの授業にもある「ゼロワーク®」の考えにも繋がっています。

「これしかない」と

限定して⽣きる必要はない

例えば、AIの進化。それは⼈間が⾏き着いたある場所かもしれません。世界を広い⽬で⾒れば、AIなど手の届かない世界がいくらでもあります。感情理解や創造的思考、倫理を要する分析や抽象的な考えの表現などに限界があります。

なので、「時代がこうだから、⾃分はこれで⽣きるしかない」と限定する必要は全くありません。

また、社会的規範を守るためにやってはいけないことはありますが、世間体や社会的な眼を意識しすぎるあまりに委縮してしまって、表現できずに何もできない事態に陥っている人々が多くいます。これは異常なことだと思います。

もっと⾃分の感性を信じ、⾃分の感じる違和感を⼤事にして、⼀⼈ひとりが責任を持って、どう思い、どうしたいのかを考え選択していくべきなのです。

そうしなければ、状況に合わせるだけで、⾃分というものが何なのかを⾒失ってしまいます。

今⼀度、ただ何となく⽣きていないか、⾃分の証とは何だろうかを考えた上で、改めてしっかりと選んで欲しいのです。

それがOCHABIの授業にもある「ゼロワーク®」の考えにも繋がっています。